俯瞰重华镇

重华,地处江油市北部龙门山脉中段(藏王寨)老君山东麓,为江油古镇之一,素有川西北“旱码头”的美誉。今年6月,重华镇获评四川省“千年古镇”,重华尘封千年的历史再度擦亮。

近日,记者走进重华古镇,探秘传承千年的人文肌理,感受依旧浓郁的民风民俗。

追溯“重华堰”

从筑堰灌溉到集市繁华

徜徉古朴的街巷,走过重华县苏维埃旧址黄公祠,穿越饱经沧桑的公安桥,沿着灵溪河畔前行,记者一路寻觅重华古地名的密码。

在公安桥下游50米外的河道上,横亘一道老旧的拦河堰。在拦河堰西畔,一大股碧波被取水口吸入,然后顺着堰渠滚滚流淌,灌溉千家万户的良田。

“这就是重华古堰,也是我们重华镇之名的由来之处。”重华镇公安社区党支部书记、居委会主任冯明富下到拦河堰,向记者讲述重华地名的由来:重华古称“石井里”,唐龙朔二年(662年),阴平县令刘凤仪组织民众在县城(今小溪坝镇阴平村)西北二里处开一沟渠,引马阁之水灌田,名“利人渠”。受此启发,石井里的百姓也在今重华老街十字口筑堰拦截广利河(发源于老君山,现名灵溪河),并凿渠引水灌溉良田千亩。为表彰筑堰有功者,激励子孙后代,当地人便以远古舜帝之名重华,将河堰取名为“重华堰”。重华堰不仅润泽一方乡土,而且还带来日渐繁华的集市商贸,人们又以“重华”命名场镇。

每年农历三月二十八日,重华都会举办传统民俗文化活动

揭秘“佛龛岩”

从“一脚踏三县” 到“川西北旱码头”

在重华古镇西北的灵溪河东岸,一溜街房背后隐藏着巨大的岩壁。“这里就叫‘佛龛岩’,是三县交界处,素来有‘一脚踏三县’之说。”冯明富站在岩顶之上,向记者讲起了“佛龛岩”的前世今生。

过去,这面岩壁上曾留下历代能工巧匠凿窟雕刻的大小佛像数百尊,因此被称为“佛龛岩”。新中国成立之前,因“飞地”插花分布,此处曾是梓潼、江油、剑阁三县交会点,“鸡鸣三县”成为当时最有趣的写照。古镇由此成川西北名符其实的“旱码头”,曾一度呈现“商贾云集、会馆林立”的繁华景象。

自古以来,重华的变迁可谓错综复杂。据地方史志记载:秦昭王二十二年(公元前285年)置梓潼县,今重华境域为其管辖地。西汉时期(公元前202—公元8年),于梓潼县境西北置石井里,即现今江油市重华镇一带。1935年,红四方面军三十一军组建重华县苏维埃政府,并下设区、乡、村苏维埃政府。1953年,重华等7个乡正式由梓潼县划归江油县管辖。1990年,重华撤乡建镇。2019年,重华镇与铜星乡合并,名称仍为重华镇。

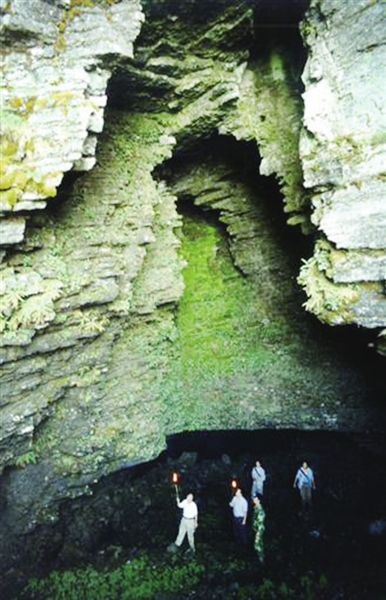

探秘老君山古硝洞

探秘“天雨洞”

从古硝洞遗址群到火药集散地

“古硝洞”“火药之乡”,是重华历史上的两个“关键词”。

记者来到重华镇西北面的老君山,探寻山口处的“天雨洞”。经镇政府工作人员的指引,借助手电筒光发现,洞穴顶部有一大股白花花的瀑布恰似“天雨”飞流直下。除此之外,各处洞庭还分布有大小不等的灶台、水池、水渠等遗迹。“这就是古人炼硝的遗迹。像天雨洞这样的古硝洞,老君山上共有大大小小十几个。”重华民俗文化学者陈加培介绍道。

据地方史志记载:重华老君山悬崖峭壁上分布着众多的神秘洞穴,大多入口狭小,需结梯而下才能入内,且洞深在几十米至十余里不等。民间一直流传这些神秘洞穴是古人熬制“火硝”的地方。在清代《龙安府志》和《梓潼县志》中,也有重华火药主要供应龙安府营和松潘小河营的简略记载。

2005年,经国家科考队探明,重华老君山上分布有天雨洞、烟子洞、妖精洞等大小古硝洞11个,洞中古人炼硝的场景依旧保存较好。2006年,老君山硝洞遗址群被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位,江油成功注册“火药之乡”。

陈加培分析,重华老君山硝洞里的硝矿储量丰富、品质上乘,是清代官方热兵器制造的必需材料。从各个硝洞的炼硝遗迹来看,当时开采很正规、规模也很大。源源不断的硝矿被开采运到山下集市售卖,重华古镇因此便成了火药集散地。

横跨灵溪河的公安桥

追忆“火炮街”

从烟花爆竹到“重华烟火架”

记者折返古镇,走进公安桥东头一条寂静的街巷。“这就是‘火炮街’,过去兴旺得很!”陈加培说,产自老君山的硝矿除了供应各地官府,还有少部分流入民间,被用于制作烟花、爆竹。因此,“火炮街”便在重华古镇应运而生。

家住火炮街的83岁老人郭崇福回忆,火炮街鼎盛时期,挤满大大小小火炮作坊四五十家,几乎都是前店后厂的格局。出产的火炮物美价廉,远销全国各地。

火炮街沿袭数百年,涌现出一代代手艺精湛的火炮艺人,他们不仅善于制作形形色色的烟花、爆竹,还摸索研制出烟花爆竹的“升级版”——“烟火架”。烟火架外形呈桶状,内部折叠隐藏若干层民间故事的人物造型。燃放过程中,一层层相继从桶中坠下,尽显声、光、动等炫酷视觉效果。

2007年,重华烟火架被列为四川省第一批省级非物质文化遗产名录。

聚焦文化传承

从擦亮“金字招牌”到文旅深度融合

在重华,每年农历三月二十八日举行的传统民俗文化节暨海灯武术节最为热闹。老君出游、狮灯、龙灯、重华平台、采莲船、中华武术……伴随着铿锵的锣鼓声,近30个民俗文化巡游方阵、上千名演出人员一路载歌载舞,所到之处引发围观人群欢呼、拍照。

重华的群众文化活动也开展得有声有色。在重华镇文化广场,一群大爷大妈正在练太极拳,一招一式有板有眼。在这里,每天有不少群众跳广场舞、练太极拳、展示武术。重华古镇历来民风淳朴、崇文尚武,又有“戏窝子”“武术之乡”之称。2023年,古镇所在地的公安社区被列为四川省首批传统村落。

如今,古镇上修缮如故的湖广会馆(禹王宫),成为重华群众文化活动又一阵地,雕花戏台上既有现代歌舞表演,也有传统经典川剧演出。此外,居民大院里隔三差五举办的“板凳戏”(川剧坐唱),也颇有一番韵味。

重华镇镇长张宸表示,将加大对古硝洞遗址群和古建筑、古遗迹的保护修复力度,加强培养烟花架等非物质文化遗产传承人,办好一年一度的传统民俗文化节,大力弘扬海灯武术文化、火药文化、民俗文化等,持续擦亮“火药之乡”金字招牌,推动文旅深度融合,让“千年古镇、秀美重华”焕发新活力。

(记者 陈元松 冯宝安 张瀚巍 文/图)

编辑:谭鹏